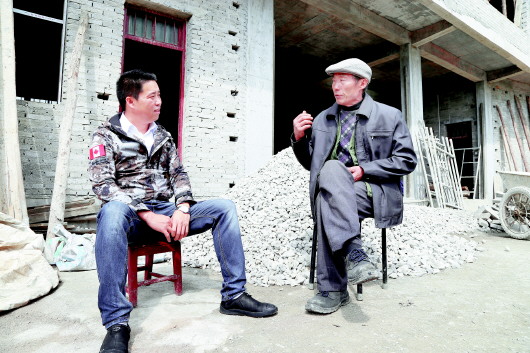

沈湘(左)在百姓家了解房屋重建情况。黄瑶 摄

我叫沈湘,是盘州市大山镇一名基层工作者,今天我要讲述的,是我在脱贫攻坚一线的故事。

我到基层工作是在2005年。那时候,我已经从驻港部队转业两年了。

从村支书、第一书记,到计生办主任、镇里的组织委员,在原马依镇的十年里,我深刻体会到,答应了老百姓的事情,必须要今日事,今日毕,才能得到他们的认可与信赖。

2016年1月1日,原马依镇与大山镇合并,我依然担任组织委员,只是服务的群众人数从2万增加到了近7万。

同年8月,我当选为大山镇副书记,两镇刚刚合并,加上镇上煤矿企业众多,调解煤矿与当地群众矛盾成了我履职后首当其冲的工作。其中一桩,还得追溯到1998年。

那一年,大山镇124户群众的房屋因为煤矿开采受到了不同程度的损坏,其中18户拿到了每平方米540元的赔偿,但并非全额,而是赔偿金的70%;而另外106户一分钱未得。

之后的十几年,由于各种原因,问题始终未得到圆满解决。

在认真了解了事情的来龙去脉后,我意识到,因为群众各家的情况、需求都不太一样,所以需要逐一梳理,逐个解决——

18户得到了七成赔偿金的,仍然按照540元的标准由煤矿支付剩下的钱,然后再给每户发放1.6万元的搬迁奖励金;

未拿到任何赔偿的106户,房屋受损较轻的16户,采取维修加固的方式,由煤矿支付共计40万元的维修金;需要搬迁的33户,分散搬迁的,每户给予3万元的补偿款,集中搬迁的18户,由政府统一规划安置,煤矿支付赔偿金以及搬迁地土地款;剩下57户,由煤矿负责拆除房屋,群众自建房屋,共计859万元的建房款由煤矿支付。

今年8月5日,当最后一位群众在赔偿合同上签下名字时,我心里的大石头总算落地了。别看他们签合同时都笑眯眯的,当初镇里、村里干部们上门做工作的时候,可没少做思想工作,其中跑得最勤的一户,三个月的时间我们去了29趟。

我还记得第一次去他家的时候,他也不搭理我们,也不招呼我们进屋坐,就站在一边抽着烟翻白眼。

然而我们最后一次去到他家的时候,他已经把家具、电器都搬到了院子里,做好了搬迁的准备。

“沈书记,我真是服了你们了,为了我们老百姓自己的事情,把我的门槛都踩玉(光滑)了。现在我们得到了合适的赔偿,我一定要请你吃饭。”

群众提出请我们吃饭,让我感动,但我最想吃的,还是家里的那一碗。

跟每一位在基层乡镇工作的人一样,我的心里装满了对家人的愧疚。

父亲从生病到离世,我没能在病床前递上一杯热水,甚至还没能等到他的葬礼结束,就回到了岗位;

时隔一个月零三天,我的外婆去世,其实她居住的地方就在我包保的村隔壁,等我赶到时,却只见到了一堆黄土,和她留给我的一双她在灯下绣了一个星期的鞋垫;

妻子在外省住院,整整五天的时间,一个人在医院承受着病痛、孤独,却在我接她出院的时候笑着安慰我:“没事,我能理解。”

因为太久没有回家,我十岁的儿子甚至连我的声音也听不出来……

人心都是肉做的,我也曾在独自一人哭泣,但我心里不后悔,看到群众脱贫后欢喜的笑脸,我觉得自己的工作很有意义。

>>>>短评

沈湘是记者见过的记忆力最好的基层干部之一,从群众的名字、基本情况,到手头上解决的、未解决的矛盾数量,到每一桩民生问题处理的时间、详细过程,他都记得一清二楚。

走过那么多脱贫攻坚的“战场”,也看到了许许多多为了群众的幸福生活默默奉献的“战士”,他们每一个都把群众当成了家人,把一线当成了家,令人感动,更令人敬佩。

讲述人:沈湘

记者:黄瑶 顾冰洁 整理